【学生综合能力提升计划(1416工程)】--在街巷间成长,十里店城市设计成果展

文章来源:地理与环境科学学院 发布于:2025-07-02 浏览:62

“海市蜃楼”---城市规划设计板块是学院学生综合能力提升计划(1416工程)实习实践模块的重要内容。学院《城市设计》课程突破常规的教学模式,把课堂开在街头巷尾,再行走中授课,在授课中行走,理论与实践的高度融合,全面锻炼和提升学生的综合能力和专业素质。学院《城市设计》是本专业的核心课程之一,聚焦于“人-空间-活动”的动态关系,探索如何通过设计手段塑造安全、宜居、有活力且可持续的城市建成环境。本课程旨在帮助学生建立“整体性”城市思维——从宏观的城市结构到微观的街道细节,从物质空间形态到社会行为需求,理解城市作为复杂系统的运行逻辑,并掌握将抽象规划目标转化为具象空间方案的能力。课程的主讲教师为冯斌老师,杨建秀老师,他以十里店为例,将理论融入实践,培养学生创新创意、规划设计和实践操作的能力。

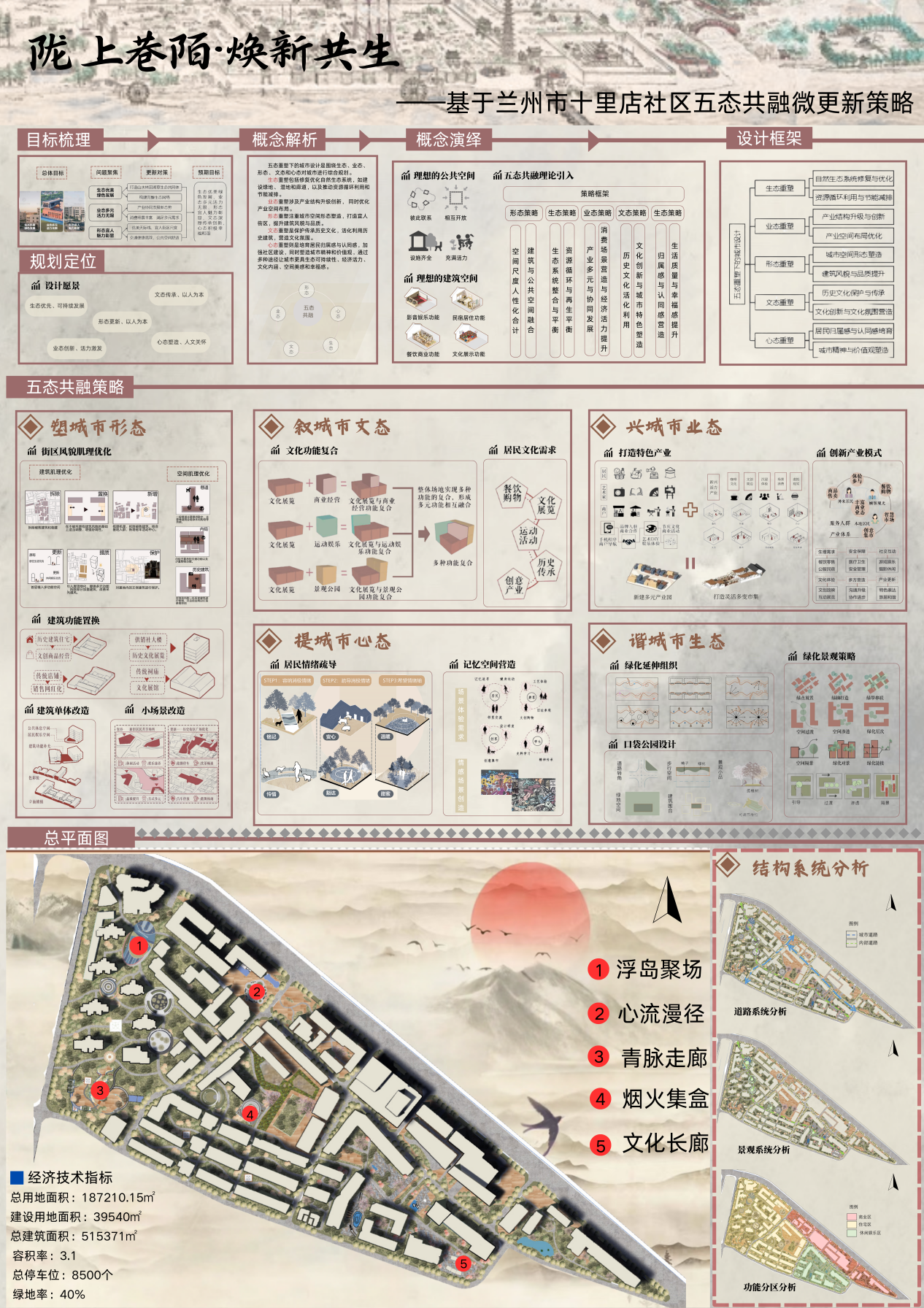

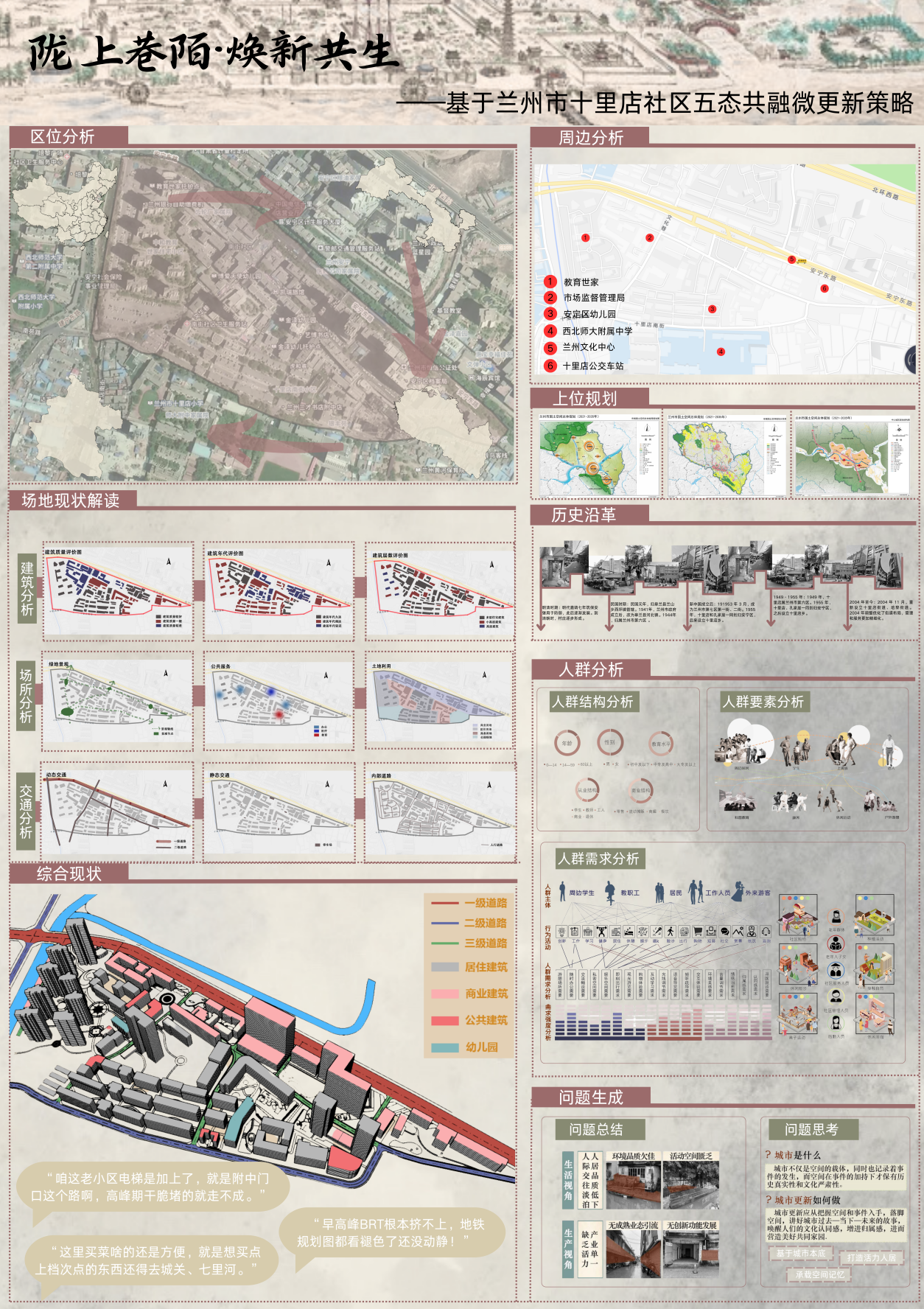

第一组:《陇上巷陌·焕新共生——基于兰州市十里店社区五态共融微更新策略》

作者:夏中兴、闫孟蕊、白睿、吕宣宗

指导老师:冯斌老师

作品简介:本设计以文化传承与社区活化为核心,创新提出“业态、文态、形态、生态、心态”五态共融策略。设计通过五大景观节点激活空间:浮岛聚场整合公共活动,心流漫径营造慢行社交,青脉走廊构建生态绿脉,烟火集盒升级特色商业,文化长廊重塑历史文脉。采用“节点针灸”式微更新路径,将西域文化转化为设计语言——以业态植入文创产业,文态唤醒历史记忆,形态优化建筑与街巷,生态联通绿色廊道,心态强化居民归属感,形成“文化为魂、生态为底、业态赋能”的共生网络,为兰州老城保留烟火气的同时,打造“人-城-产-文-绿”协同振兴的示范样板。

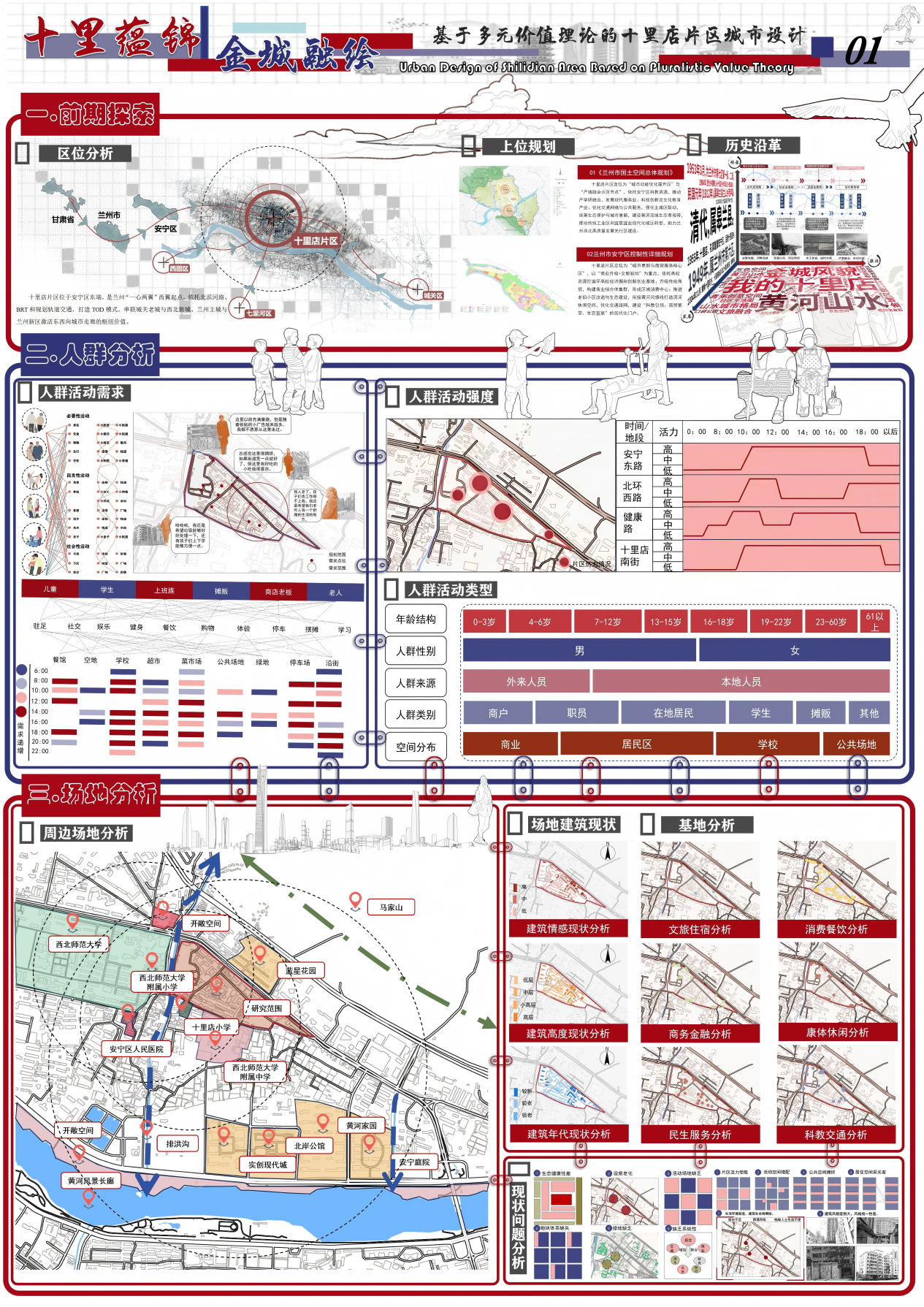

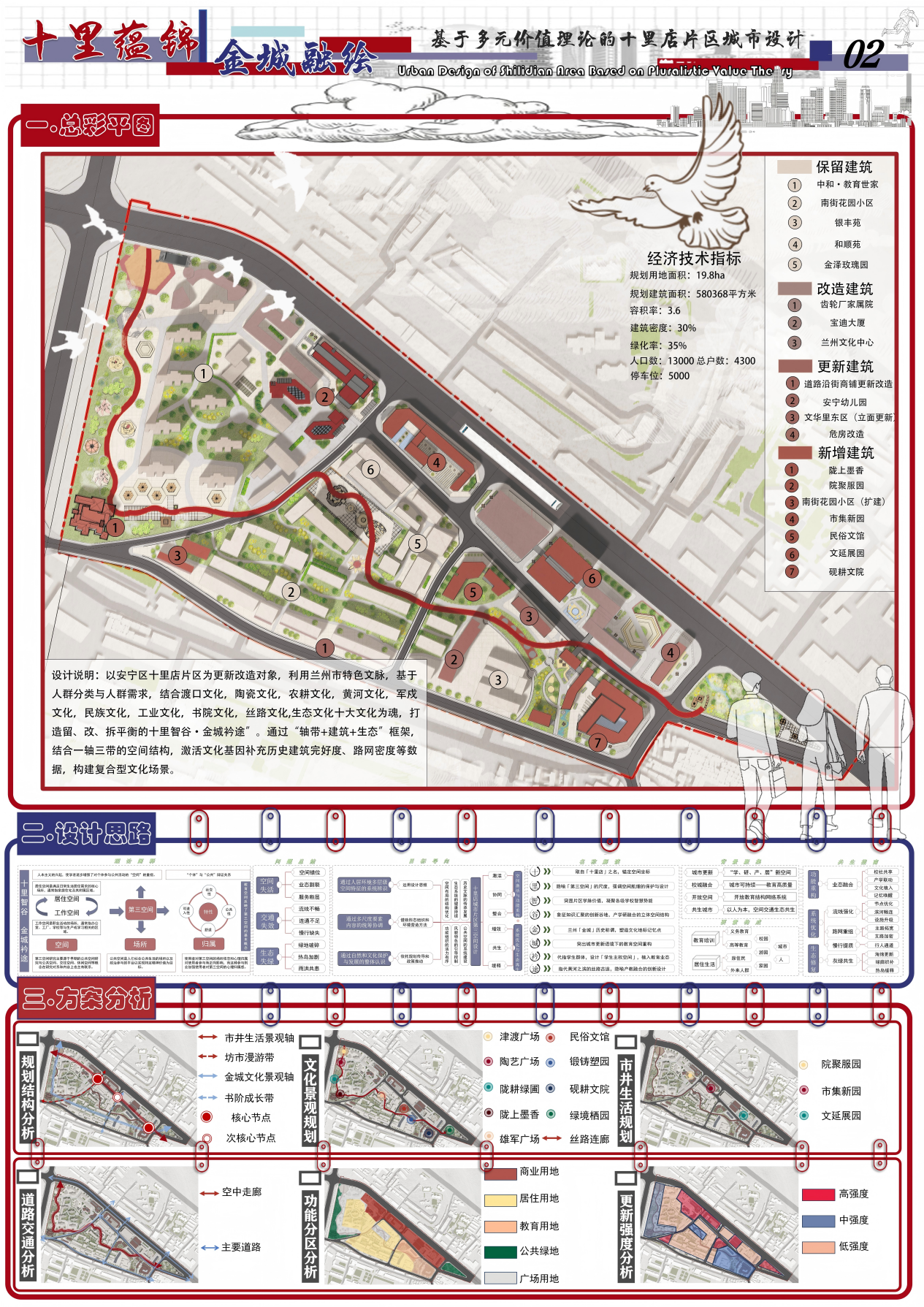

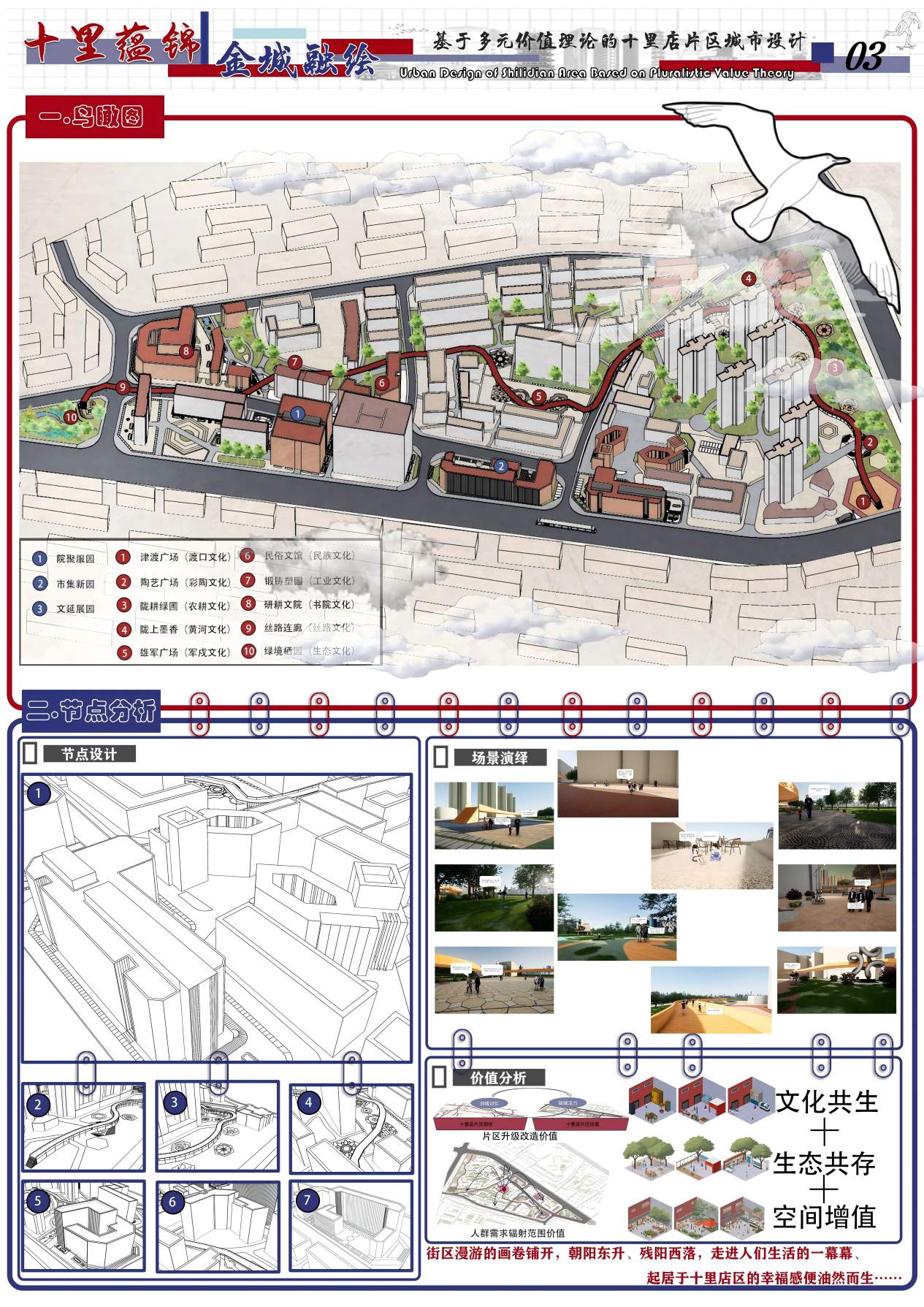

第二组:《十里蕴锦·金城融绘——基于多元价值理论的十里店片区城市设计》

作者:孙韬晖、贡巴亚、拜小辉

指导老师:冯斌老师

作品简介:以安宁区十里店片区为更新改造对象,利用兰州市特色文脉,基于人群分类与人群需求,结合渡口文化,陶瓷文化,农耕文化,黄河文化,军成文化,民族文化,工业文化,书院文化,丝路文化,生态文化十大文化为魂,打造留、改、拆平衡的十里智谷·金城衿途”。通过“轴带+建筑+生态”框架结合两轴两带的空间结构,激活文化基因补充历史建筑完好度、路网密度等数据,构建复合型文化场景。

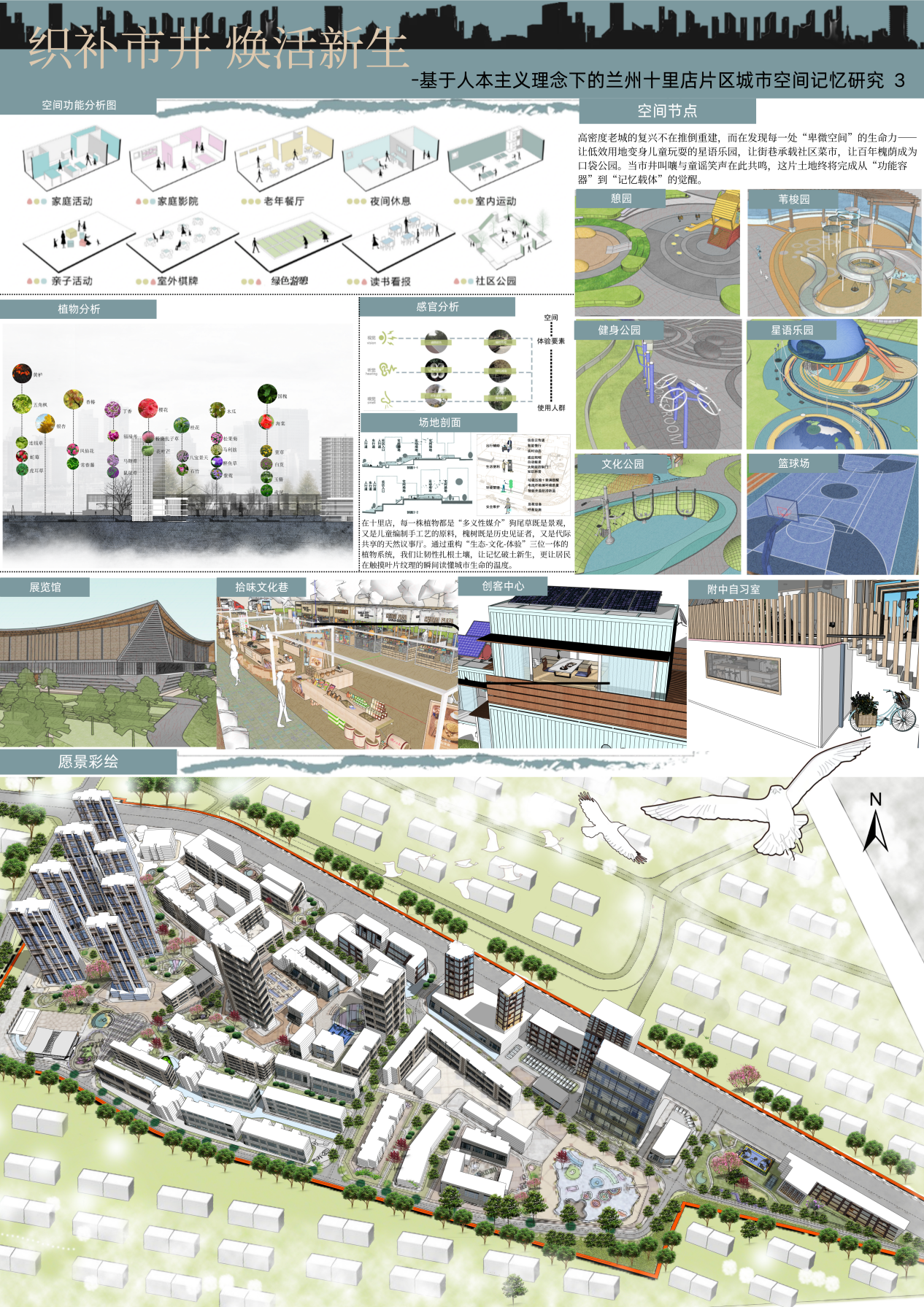

第三组:《织补市井·焕活新生——基于人本主义理念下的兰州十里店片区城市空间记忆研究》

作者:朱冠宇、丁乐乐、马越、张轩

指导老师:冯斌老师

作品简介:本设计以“织补市井·焕活新生”为核心,重塑兰州市安宁区十里店片区的空间叙事。基于人本主义理念,方案构建多层级公共空间网络:通过拓宽林荫步行道、植入口袋公园与街角休憩区,强化街道人性化尺度;串联社区公共设施、托幼设施与老年活动站,回应全龄需求。转译老小区空间肌理,利用社区零散空间打造口袋公园,活化传统市集空间,在文化巷中新建夜市,延续本土社交场景,强化邻里认同感。最终使十里店在现代化进程中延续独特的社区记忆文化基因。

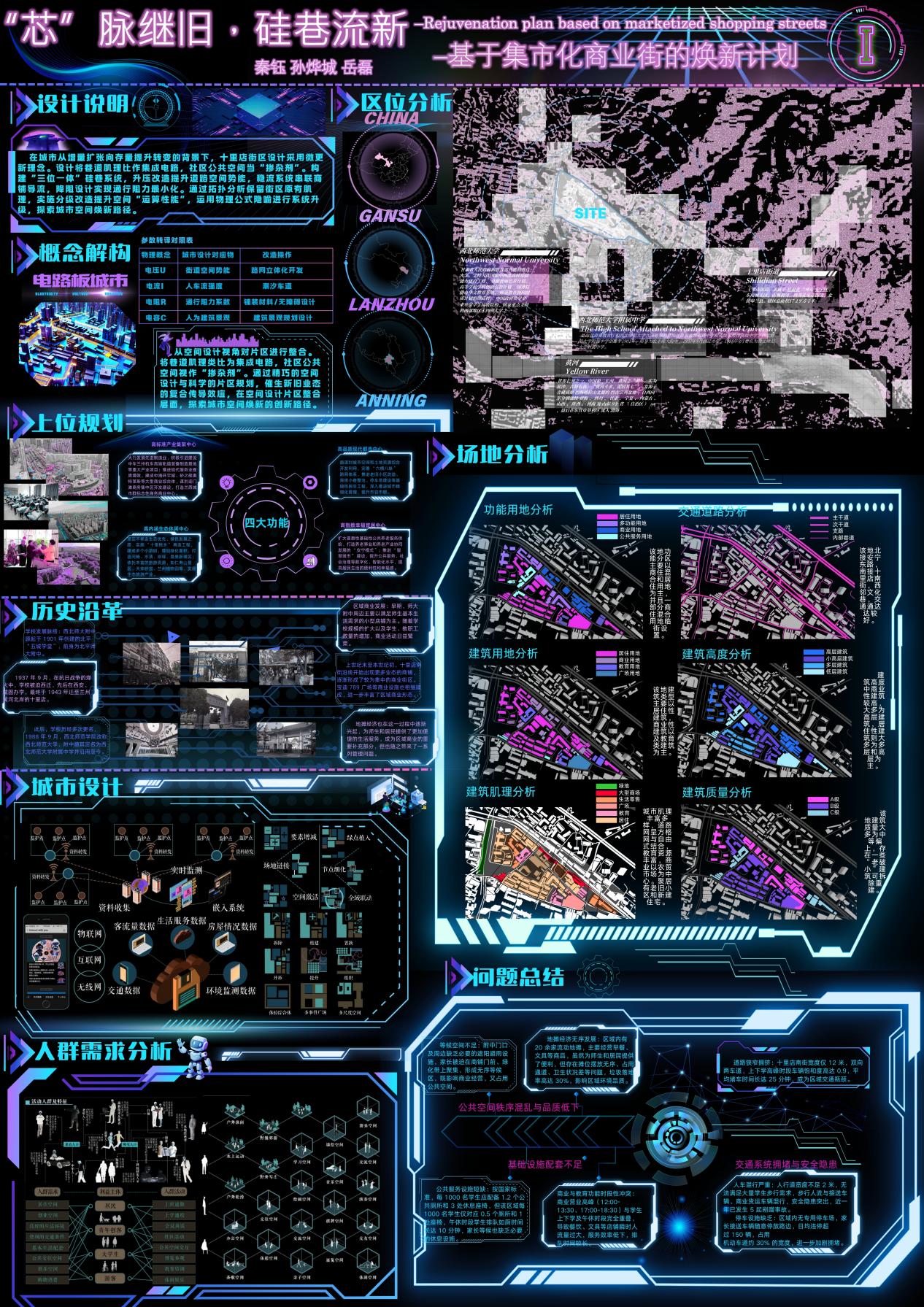

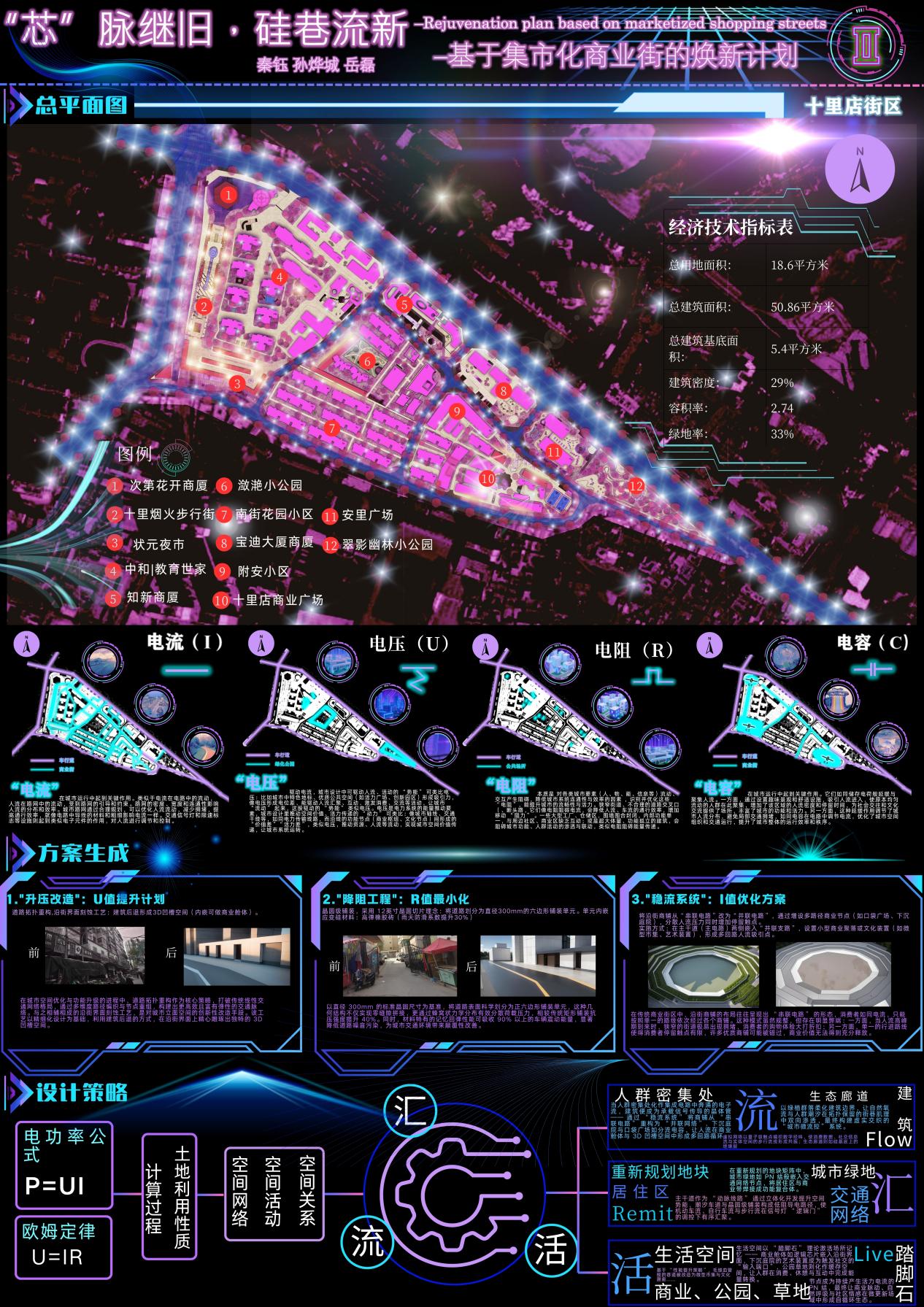

第四组:《“芯”脉继旧,硅港流新——基于城市化商业街的换新计划》

作者:秦钰、孙烨城、岳磊

指导老师:冯斌老师

作品简介:本计划以集市化商业街为核心,将巷道肌理比作集成电路,老店视为 “半导体基板”,社区公共空间当作 “掺杂剂”,通过巧妙设计与规划,催化新旧业态的复合传导效应,探索城市空间焕新的创新路径。我们以"芯脉继旧"为底层逻辑,将城市视作持续升级的智能芯片——拒绝"格式化清空"的破坏性开发,转而通过"系统补丁更新"实现效能跃升。如同集成电路需要保留基础架构实现迭代,“微流控更新” 理念破土而出,借鉴集成电路集成化思维,将离散的城市节点焊接成复合功能网络,通过精密的触点优化与信号增强,唤醒城市旧空间的交互潜能。

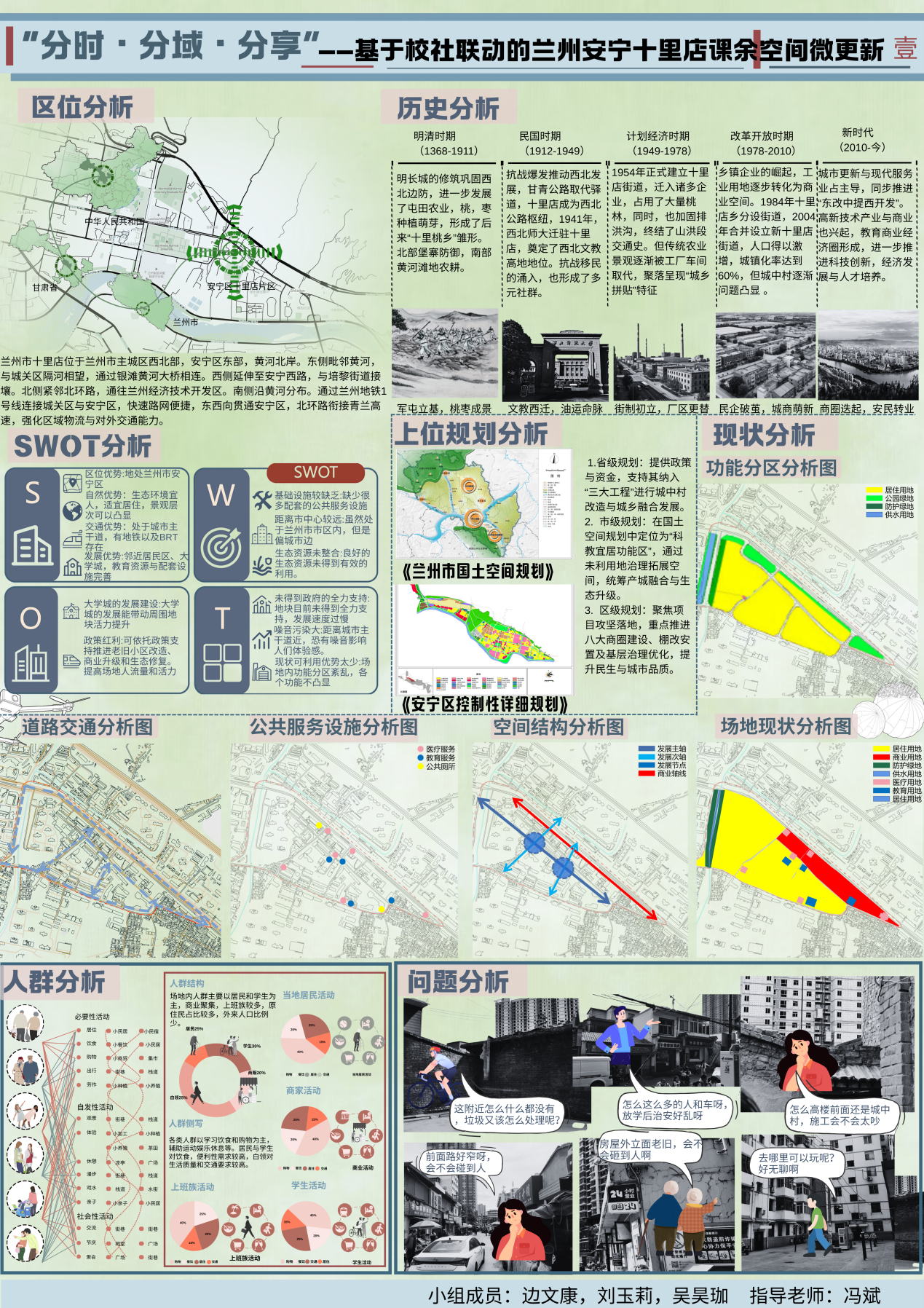

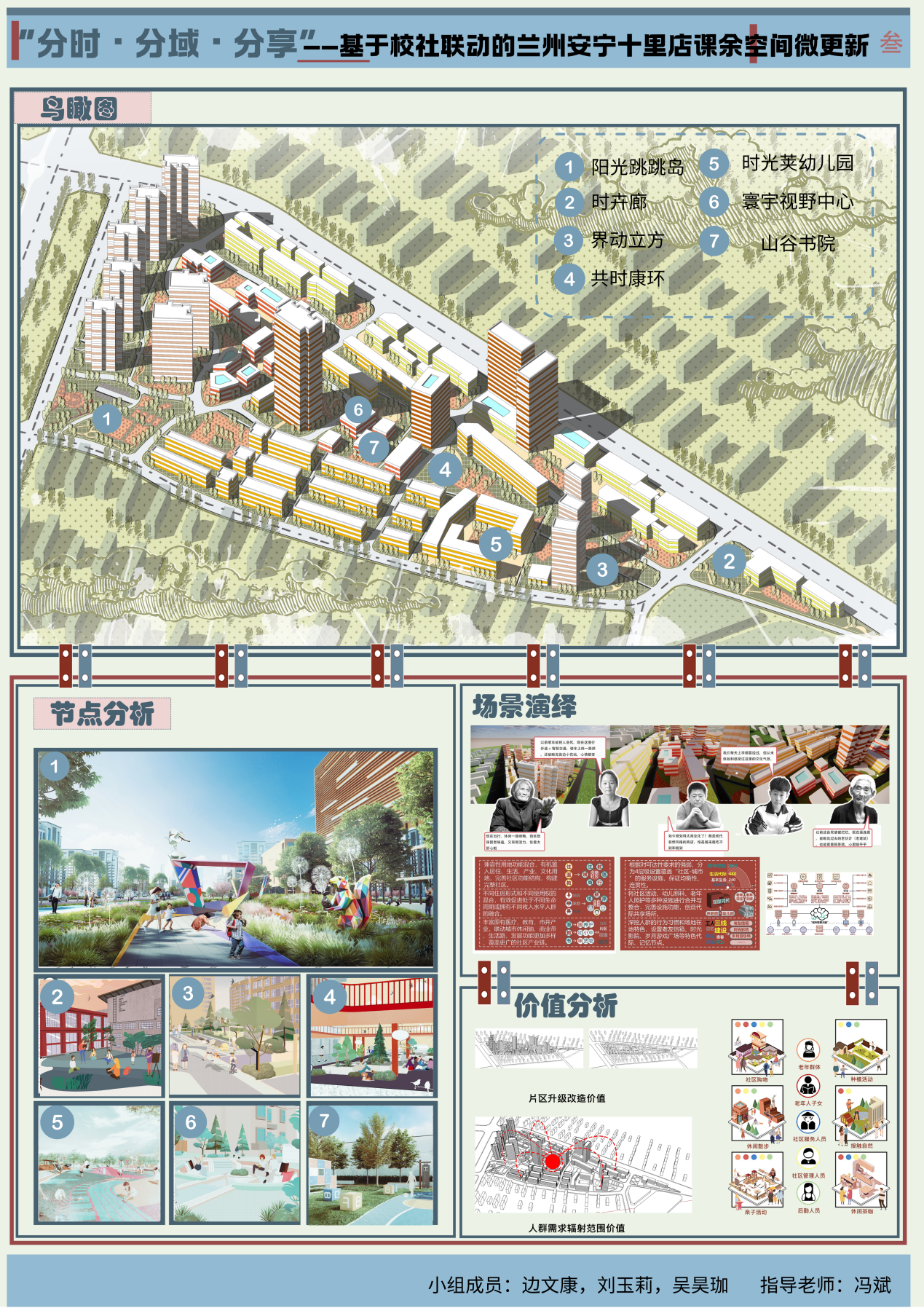

第五组:《“分时·分域·分享”——基于校社联动的兰州安宁十里店课余空间微更新》

作者:边文康、刘玉莉、吴昊珈

指导老师:冯斌老师

作品简介:本项目聚焦兰州安宁十里店,针对“高校课余资源闲置”与“社区公共空间不足”的矛盾,以“分时·分域·分享”为理念开展微更新。前期深入挖掘片区区位、历史、人群特征,精准识别现状问题与发展潜力。设计目标是打破校社空间壁垒,构建校社协同的活力空间。策略上,通过“时间分层(激活文化、生活等多元时段场景 )、分域循环(改造校园及社区建筑形成共享环)、对象共洽(搭建‘课内 - 课外’‘校内 - 社区’协同体系)”,盘活闲置资源,保障使用秩序。期望通过更新,让十里店成为校社资源互融、场景活力共生的样本,实现课余空间价值提升与社区品质优化双赢,为居民与学生创造更美好的生活与成长环境,推动校社协同可持续发展。

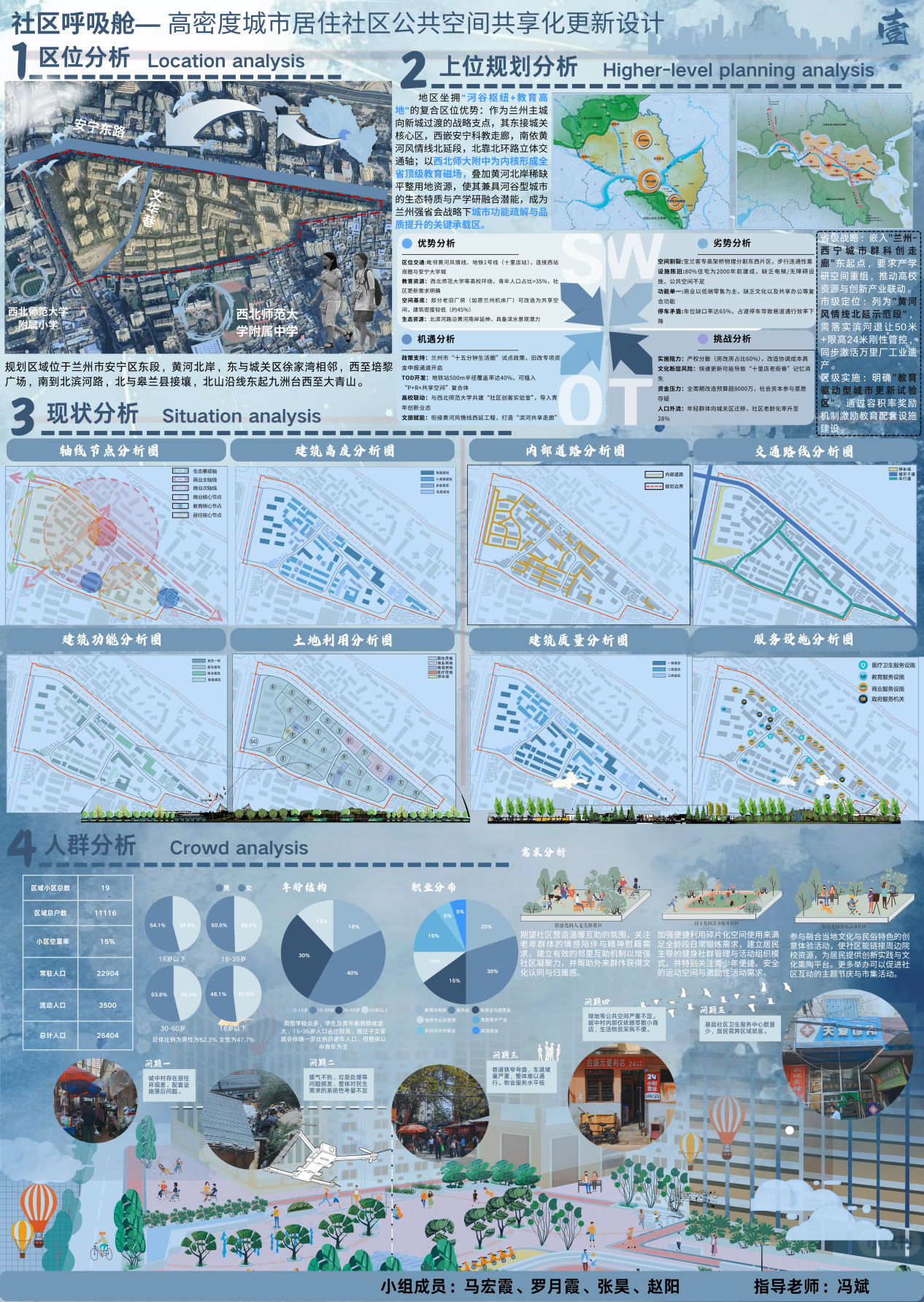

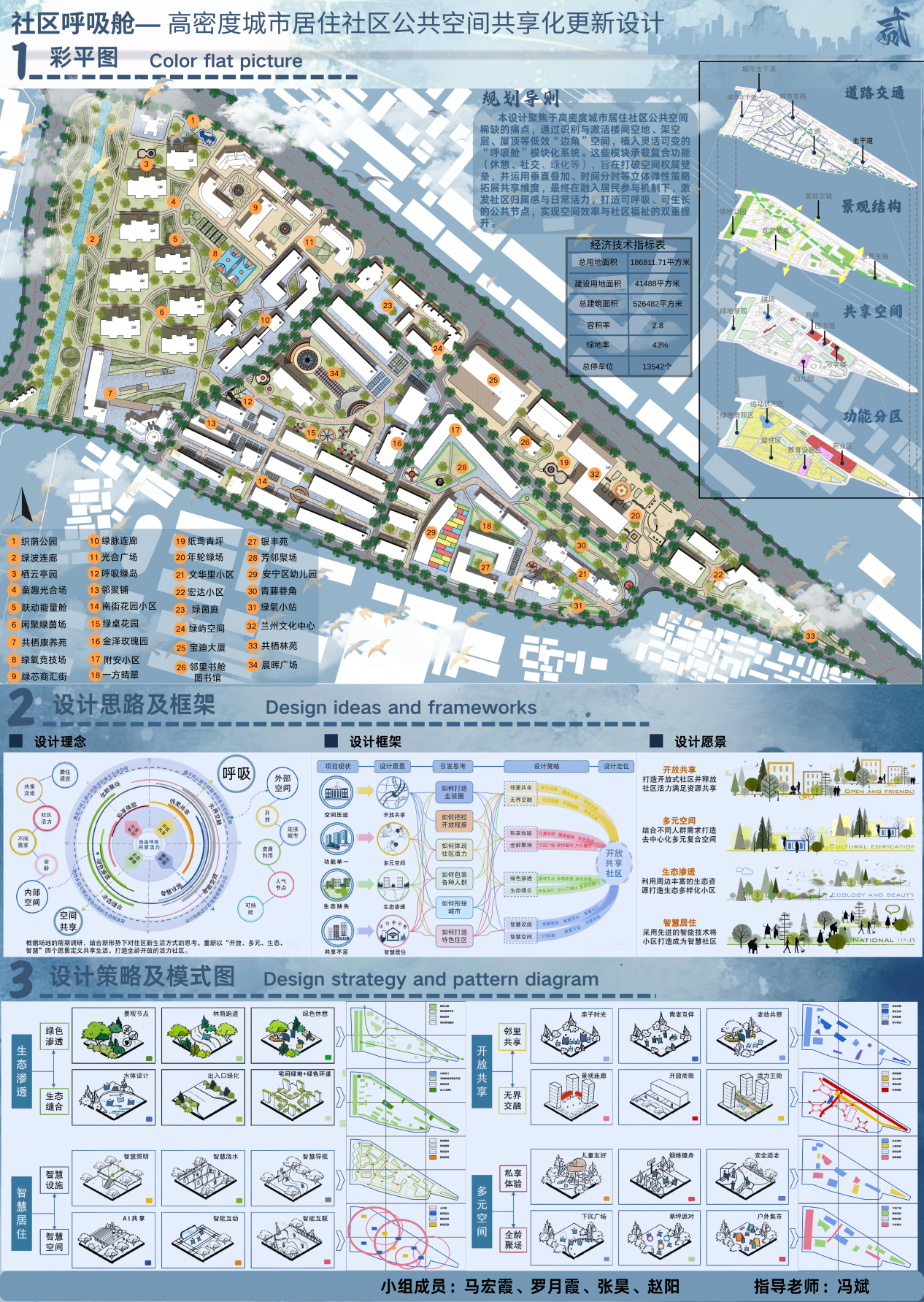

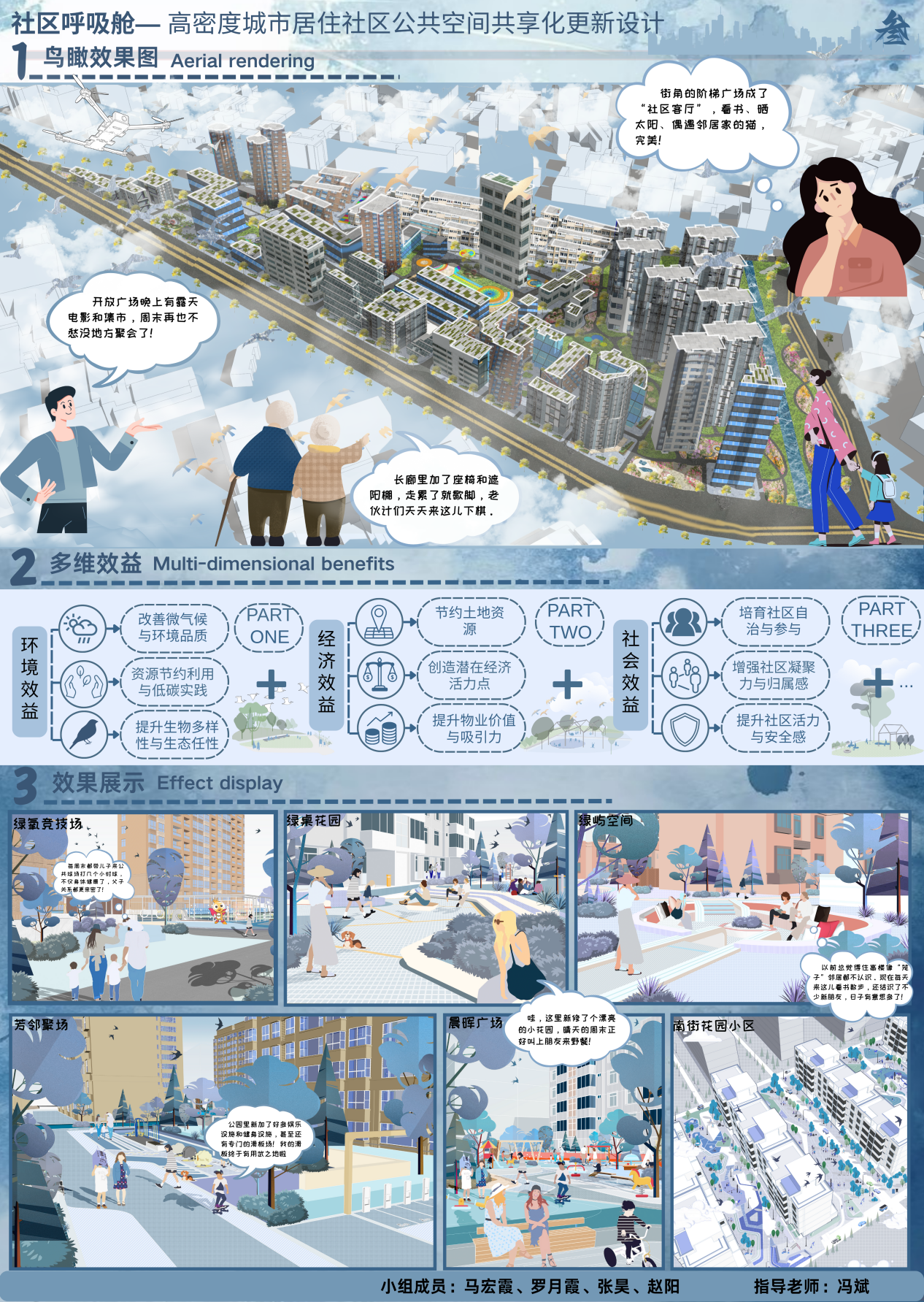

第六组:《社区呼吸舱——高密度城市居住社区公共空间共享化更新设计》

作者:罗月霞、马宏霞、张吴、赵阳

指导老师:冯斌老师

作品简介:本设计聚焦兰州市安宁区十里店片区,针对其作为高密度城市社区所面临的公共空间不足与活力缺失问题,提出“社区呼吸舱”创新理念。通过植入灵活可变的模块化“呼吸舱”系统,追求集休闲、社交、文化、智慧服务功能于一体,策略性激活片区内的闲置空间,构建共享化公共空间网络。设计融合智慧感知技术、强调生态可持续,并融入居民参与机制,旨在改善微气候、提升环境品质与生物多样性,同时培育社区凝聚力、归属感与日常活力,为居民提供各式活动场所。最终实现土地资源高效利用、创造经济价值点,为该片区打造“可呼吸、可生长”的优质安全社区空间并全面提升片区空间效率与社区福祉。

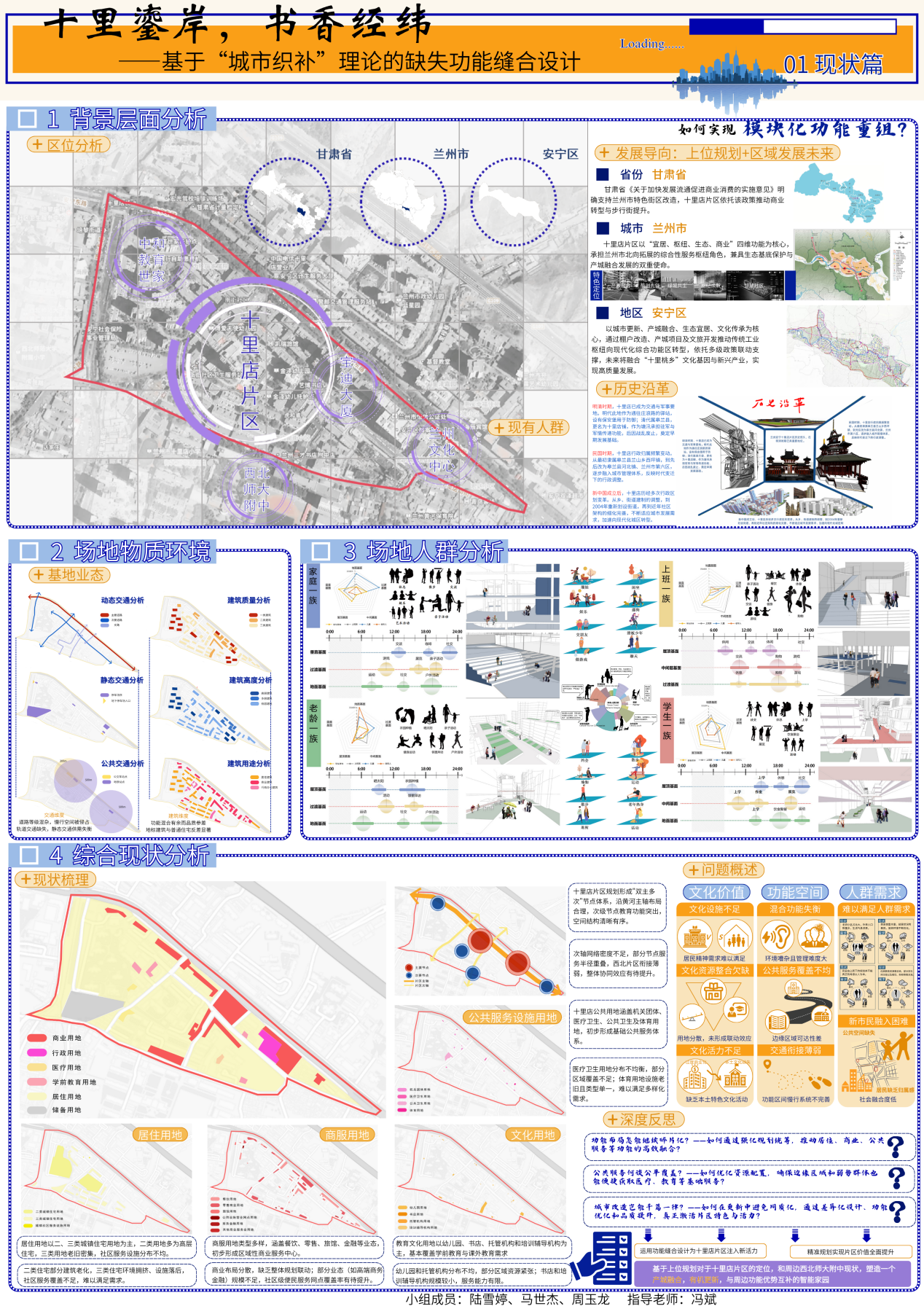

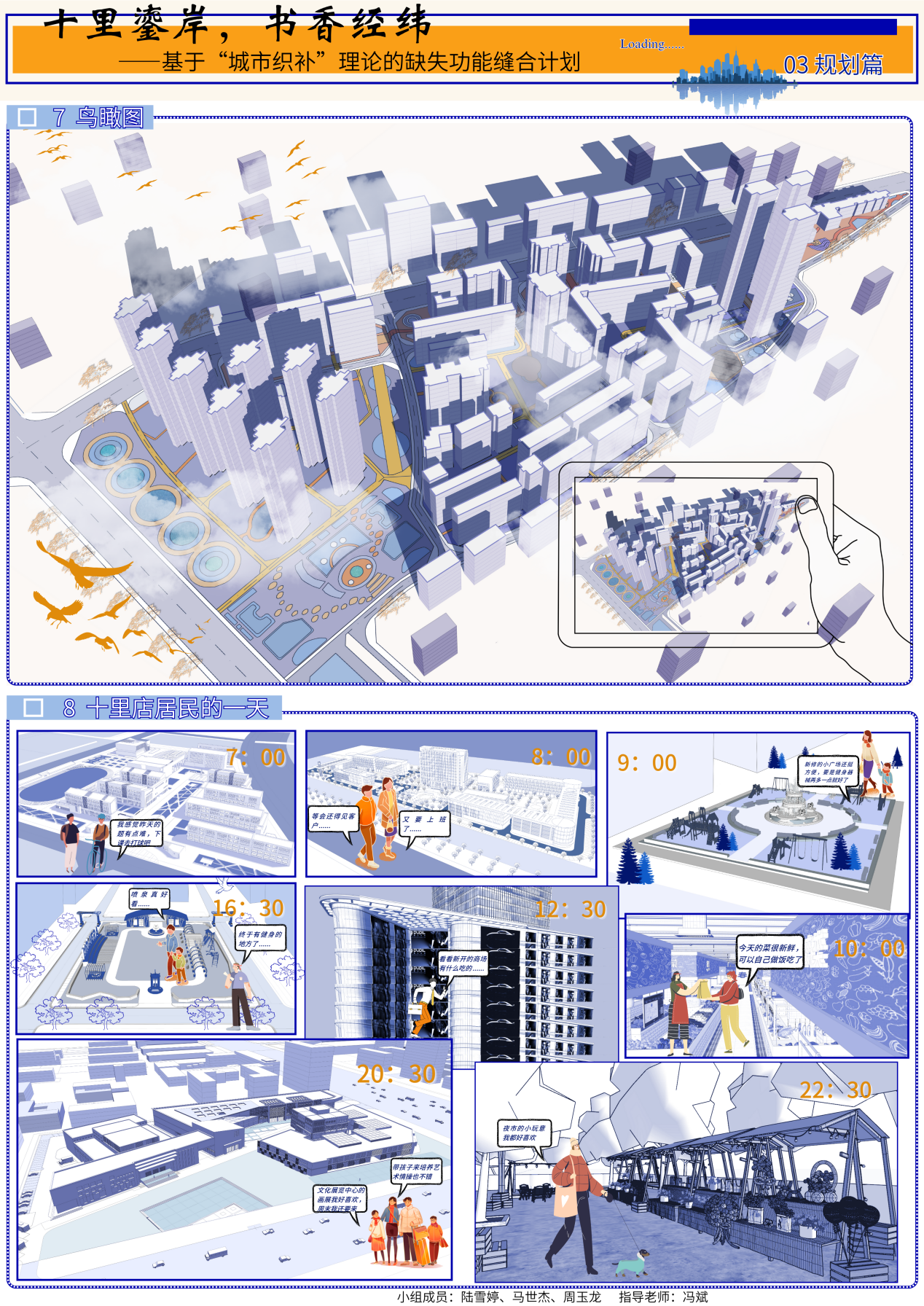

第七组:《十里鎏岸,书香经纬——基于“城市织补”理论的缺失功能缝合设计》

作者:陆雪婷、周玉龙、马世杰

指导老师:冯斌老师

作品简介:《十里鎏岸,书香经纬》以“城市织补”理论为指导,针对十里店片区功能割裂、文化断层等问题,提出空间、功能、记忆三重缝合策略。通过疏浚河道打造“鎏岸步道”,串联社区与地铁站;改造闲置锅炉房为“经纬书院”,植入阅读、教育、休闲复合功能;利用边角地设置织补驿站,提供便民服务。设计保留工业遗迹作为文化符号,通过地面铭牌强化集体记忆,并引入居民共治机制确保可持续运营。方案以低干预、模块化手段激活碎片空间,实现物理环境与社会关系的协同修复,塑造兼具烟火气与书卷味的韧性社区。

结语

据悉,“海市蜃楼”---城市规划设计板块是学院学生综合能力提升计划(1416工程)四大模块中实习实践模块的重要内容,学院以十里店为课堂,把《城市设计》课堂带入街头巷尾,在街巷间丈量生活脉络,在调研中读懂烟火故事,通过一幅幅精彩的设计图版,勾勒出同学们认识自然,热爱自然,“以人为本”的初心,在未来实践中以空间承载温度,用设计点亮城市生命力,在每一寸城市空间里播种活力与归属。